「またガソリン代、上がってる…」

そんな声が、最近コンビニの駐車場や職場の雑談で増えてきました。

2025年春。

日本全国のレギュラーガソリン平均価格は180円前後。満タン1回で1万円近く飛ぶことも珍しくなくなってきました。

家計は苦しい。でも車は手放せない。

そんな状況の中、「電気自動車(EV)にすれば安くなる?」という疑問がわいてくるのは自然なことです。

でも、EVは本当に経済的?

まだ高いんじゃないの?

バッテリーって10年後どうなるの?

この記事では、そういった不安をひとつずつ整理しながら、

**「次の車選びで失敗しないための考え方」**をお伝えします。

EVって本当に“安い”の?エネルギー効率で見ると…

「発電に化石燃料を使っているなら、EVもガソリン車も結局同じじゃないの?」

実は、それでも**電気自動車のほうが“圧倒的に効率がいい”**のです。

ざっくり言うと:

- ガソリン車は、エンジンの中で燃やしたエネルギーの約20%しか動力に使えていない。残りの80%は熱などで無駄になります。

- 一方EVは、火力発電・送電・充電というプロセスを経ても、60〜70%の効率で車を動かせる。

つまり、発電段階から含めてもEVは2〜3倍効率的なんです。

特に都市部のように“ストップ&ゴー”の多い運転では、エンジン車はブレーキでエネルギーを捨ててしまいますが、EVはそのエネルギーを回収して再利用できます(回生ブレーキ)。

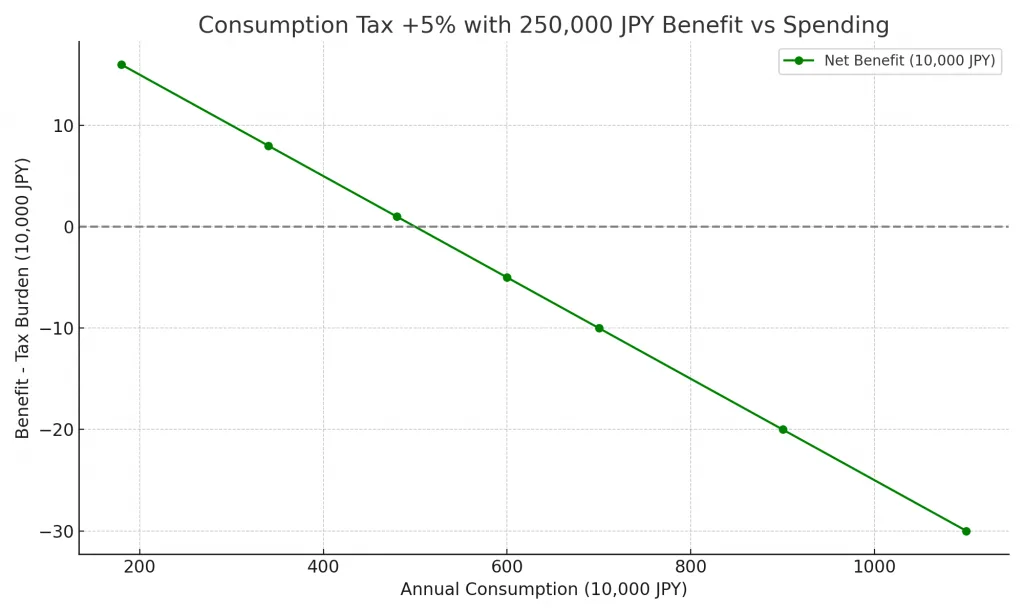

実際のコストで比べたら、どっちが安いの?

仮に年間1万km乗るとした場合のランニングコストを比較してみましょう。

● 電気自動車(例:テスラ モデル3)

- 自宅での夜間充電なら、1kmあたり約5円

- 年間5万円

- メンテナンスはほぼ不要(オイル・ベルト不要)

- 税金も優遇あり(自治体によって補助金あり)

● ガソリン車(1.5Lクラス)

- ガソリン180円/L、15km/Lなら1kmあたり約12円

- 年間12万円

- オイル交換やエンジン部品の消耗もあり

- 税金は通常通り

→ 年間で約7万円、10年で70万円の差が出ます。

初期費用こそEVはまだ高めですが(例:モデル3で500〜600万円)、日々の維持費でじわじわと元が取れる構造になっています。

EVにも弱点はある。でも使い方次第で“最強の選択肢”に

もちろん、EVにもデメリットはあります。

- 航続距離:500km前後が主流。遠出には不安

- 充電時間:急速でも30分~1時間かかる

- インフラ:特に地方では充電器が少ない

- バッテリー:10年超で劣化する可能性も

とはいえ、「毎日の通勤や買い物」だけなら全く問題なし。

自宅で充電できる環境さえあれば、**毎晩スマホを充電するような感覚で“燃料満タン”**にできるのです。

しばらくは「街乗り=EV、長距離=エンジン」の時代

今の時点での最適解はこれです:

| 用途 | ベストな動力 |

|---|---|

| 毎日の街乗り | 電気自動車(EV) |

| 高速移動・旅行 | ハイブリッド or ガソリン車 |

| 過疎地・山道 | ガソリン(インフラ未整備) |

| 商用トラック | 今はディーゼル、将来は水素やEV |

つまり、1台で全部をカバーする時代から、使い分けの時代へ。

トヨタやホンダが「EV・HEV・FCVすべてを同時に進めている」のも、この変化を見越してのことです。

そして5年後、10年後にはどうなる?

では、今ガソリン車に乗っている人が、今後どう備えるべきか?

未来を見据えてポイントをまとめておきます。

■ 5年後(2030年ごろ)

- EVの車種が今よりさらに安価&多様に

- 街中での充電器が大幅に普及

- ガソリン車の下取り価格が少しずつ下落

→ 次の買い替えではEVを候補に入れるのが現実的

■ 10年後(2035年ごろ)

- 欧州などでガソリン車の「新車販売禁止」がスタート

- 日本でもEVシフトが本格化

- バッテリー技術の向上で航続距離1000km超えの車も登場予定

→ ガソリン車を買う理由は“趣味”だけになる時代へ

結論:次に選ぶ車で、家計と時代対応の両方が変わる

EVはまだ「全員にベストな選択肢」ではありません。

でも、**「使い方が合う人」にはすでに“圧倒的にお得な選択肢”**になっています。

- 近距離がメインの人

- 自宅に駐車スペースと充電設備がある人

- 子どもの送迎や通勤で毎日乗る人

こうした人にとって、EVは「高い買い物」ではなく「将来の家計防衛策」です。

そして今後、EVがさらに安く、速く、便利になっていくのは確実。

5年後、10年後に困らないためにも、今のうちにEVという選択肢を“知っておく”こと自体が資産になる時代が来ています。